Reclus, itinérants, ascètes : nuances d’un même retrait au Japon pré-moderne.

Tous les ermites ne s’appellent pas Bernard

Hello, ça faisait longtemps !

Je n’étais pas en train de me tourner les pouces, tu sais.

Ça cogitait ferme : la nouvelle flûte, les vidéos, les plombs qui sautent dans la salle de bain, les douches froides parce que la chaudière boude… bref. La vie, quoi.

Depuis ma série d’articles sur Ōmori Sōkun, un truc me titille les méninges. J’ai décidé d’aller au bout de la question pour te partager le fruit de mes cogitations, à toi, mon lecteur adoré.

Tu sais combien j’aime les ermites (ou en tout cas ce que j’appelle un ermite, on va y revenir).

Leur philosophie me fascine, mais en creusant la vie de Sōkun, j’ai mesuré l’étendue de mon ignorance (soupir).

Pour moi c’était évident : vivre à l’écart + cabanon plus ou moins bricolé + montagne = ermite. CQFD.

Faux !

Note terminologique

Dans ce billet, j’emploie « ermite » au sens large, pour parler de formes de retrait volontaire. C’est un choix personnel qui manque de précision.

Si on veut être correct par rapport aux personnages abordés aujourd’hui, il faut préciser :

- Bashō relève plutôt du poète reclus (sōan en lisière de ville) qu’un ermite monastique.

- Issa est surtout un poète itinérant/paysan-poète, très au milieu des gens.

- Pour Ōmori Sōkun, rien ne prouve un statut d’ermite : je le décris comme un maître d’hitoyogiri (Sōsa-ryū) ayant mené une vie partiellement retirée tout en transmettant son art.

Les bases sont posées. Il est temps de tordre le cou à mes vieux stéréotypes (et peut-être aux tiens) et de répondre à la question qui m’a hantée ces dernières semaines :

Qu’est-ce qui définit ces sages et artistes qui vivent hors de la société ? (et pourquoi ça m’importe tant)

Je t’entends ricaner d’ici : si c’est ça mes questions existentielles… C’est à peine mieux que de se demander à 3 h du matin si les pingouins ont des genoux.

Eh bien j’ai vérifié. Ils en ont.

Na.

Reclus, itinérants, ascètes : nuances d’un même retrait

Un ermite, ou une personne qui choisit le retrait, ce n’est pas forcément « quelqu’un qui vit hors de la société ».

En tout cas, cette idée colle mal au Japon pré-moderne (Muromachi → Edo).

Prends Bashō, poète du XVIIᵉ siècle (Edo). Son haïku le plus célèbre parle du plop d’une grenouille dans un étang. Il a vécu dans des cabanes/ermitages — souvent en bordure de ville, où se tenaient malgré tout des rencontres poétiques. On est loin d’un sauvage des cimes.

À l’inverse, Ryōkan (moine Sōtō) et Issa ont opté pour une forme de retrait « dynamique ».

— Ryōkan : un moine-poète menant une vie simple, parfois en hutte, mais souvent en déplacement. Il vivait principalement de mendicité.

— Issa : un poète itinérant, pauvre, proche des gens, écrivant sur l’ordinaire.

Et puis il y a Sōkun (fin XVIᵉ–début XVIIᵉ), maître d’hitoyogiri, fondateur/figure de la Sōsa-ryū. Rien ne permet de le qualifier formellement d’ermite, mais sa trajectoire semble osciller entre retrait contemplatif, concerts en ville et transmission.

Trois façons de « se retirer », trois modes de vie.

Du coup… qu’est-ce qui les unit ?

Les différents visages du retrait au Japon ancien

À très gros traits (tu l’as compris, je simplifie) on distingue :

-

Itinérants & marginaux (hors “ermite” strict)

Vagabonds, gens « au bord ». L’isolement est souvent contraint, ce n’est pas une vocation ou un choix éclairé. -

Reclus lettrés & artistes

Aristocrates, érudits, poètes, musiciens qui se retirent par conviction : certains pour préserver leur art des distractions (Bashō), d’autres pour se concentrer sur la pratique (comme Sōkun). -

Religieux & ascètes

Moines et pratiquants pour qui le retrait est une discipline (retraites plus ou moins strictes, mendicité rituelle, ascèse). Ryōkan se situe plutôt ici, tout en demeurant proche des gens.

Ceux qui m’intéressent sont les reclus par choix, qui adoptent la solitude pour affûter l’esprit, l’art, ou réaliser un idéal philosophico-spirituel.

Qu’ils soient séculiers (non religieux) ou religieux, ce qui les unit, c’est un mode de vie volontairement solitaire et plutôt ascétique.

Ce qui les distingue, c’est leur but (art, sagesse, éveil…) et leur lien au monde : certains offrent des services (calligraphie, musique), d’autres vivent surtout de dons.

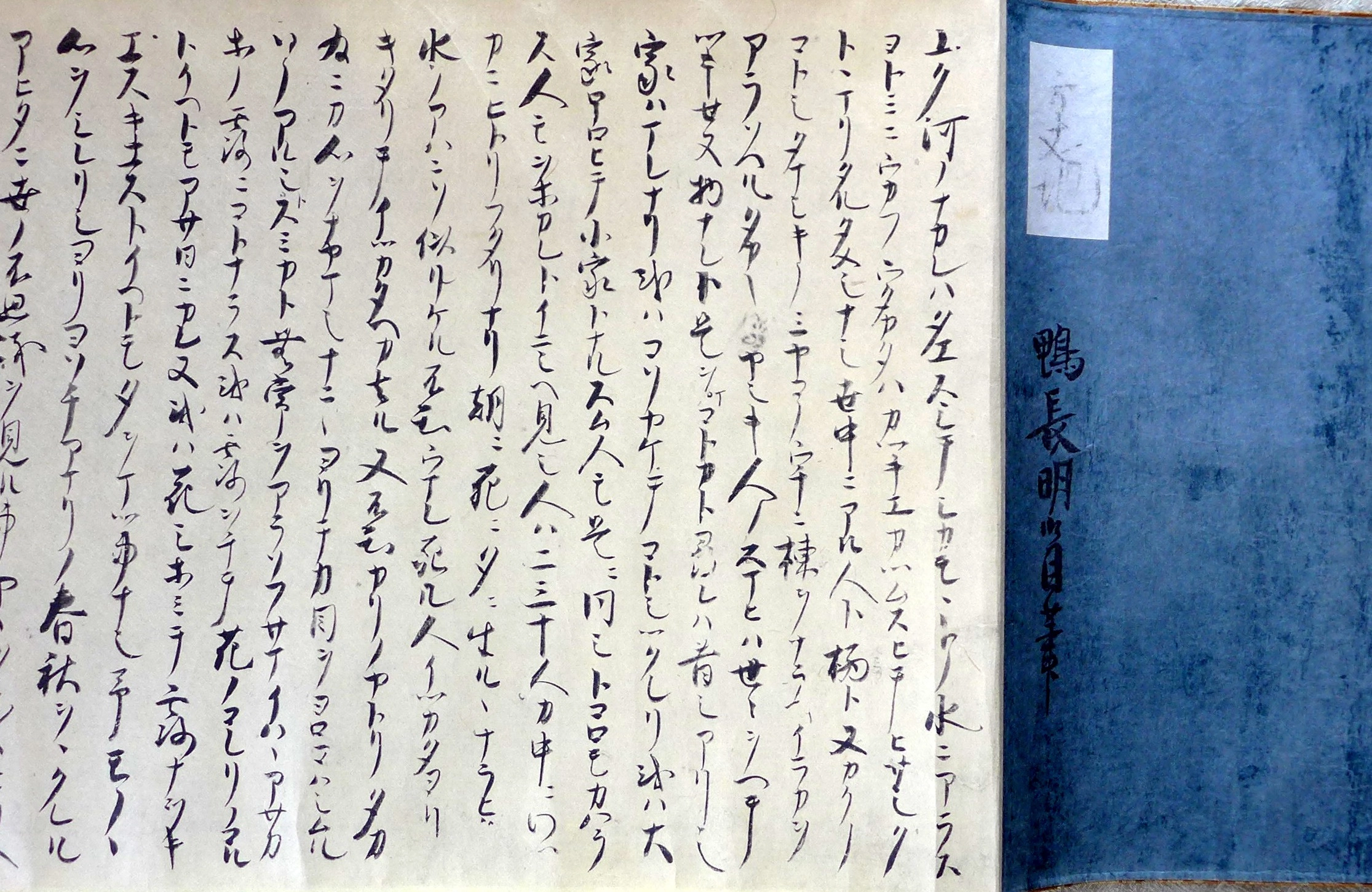

Page manuscrite du Hōjōki attribuée à Kamo no Chōmei (Daifukukōji) caption=”Kamo no Chōmei, Hōjōki (manuscrit « Daifukukōji », XIIIᵉ s.) — Reproduction d’une œuvre du domaine public. Source : Wikimedia Commons.

Page manuscrite du Hōjōki attribuée à Kamo no Chōmei (Daifukukōji) caption=”Kamo no Chōmei, Hōjōki (manuscrit « Daifukukōji », XIIIᵉ s.) — Reproduction d’une œuvre du domaine public. Source : Wikimedia Commons.

On tente une définition ?

Au Japon, entre la fin du Moyen Âge et l’époque d’Edo, j’appelle « ermite » (au sens large) quelqu’un qui choisit l’isolement pour cultiver un art, une philosophie et/ou une voie spirituelle — incluant réclusion, vie itinérante et ascétisme.

Au fait, quel est leur rôle dans la société ?

Question saugrenue ? Regarde autrement. Les ermites existent dans toutes les cultures ; ils peuplent contes et chroniques. Et pourtant, pas d’« école d’ermites », ni de guildes officielles, ni de statut clair… D’un point de vue administratif, l’ermite ne “sert” à rien et flotte dans un grand flou.

Et pourtant, il compte !

On le retrouve en littérature, en peinture ; on lui attribue parfois des miracles. Des seigneurs ou des souverains sollicitent son avis. Pas parce qu’il a un tampon officiel — mais parce que son regard a quelque chose de précieux.

Ce que l’ermite (au sens large) offre

-

Un point de vue détaché

Il n’a pas la tête dans le guidon : la réalité, il la perçoit à distance, sans le brouhaha des préoccupations urbaines. -

Des valeurs sobres

Son renoncement rappelle qu’il faut peu pour vivre pleinement — et que ce « peu » est propre à chacun·e. -

Les vraies questions

L’ermite fait ce que ceux qui font tourner la société n’ont pas le temps de faire : s’arrêter. Regarder en face la maladie, l’injustice, la vieillesse, la mort, le sens de la vie. Quand on perd pied, il nous ramène à nous-mêmes parce qu’il a longuement regardé dedans, et dehors.

Pourquoi ça me fascine (et peut-être toi aussi)

Pour moi, l’ermite incarne :

- Le courage de répondre à un appel intérieur et de l’honorer malgré l’inconfort.

- La résilience : s’asseoir avec la peur et l’ombre jusqu’à cesser de les fuir.

- L’apaisement : ralentir le vacarme mental, le laisser devenir un simple bruit de fond.

- La solitude — ce dernier point ne fera pas l’unanimité, mais il est très important pour moi.

En lisant There Is No God and He Is Always With You de Brad Warner, j’ai trouvé une citation attribuée à Kobun Chino qui m’a vraiment parlé. Je ne l’ai pas retrouvée ailleurs que dans ce livre, mais peu importe qui l’a réellement dite : je suis d’accord avec le fond.

Wanting to be alone is impossible. When you become really alone you notice you are not alone. You flip into the other side of nothing, where you discover everybody is waiting for you. Before that, you are living together like that — day, sun, moon, stars, and food — everything is helping you, but you are all blocked off, a closed system. It is very important to experience the complete negation of yourself, which brings you to the other side of nothing. People experience that in many ways. You go to the other side of nothing, and you are held by the hand of the absolute.

En français : vouloir être seul est impossible. Quand tu deviens vraiment seul, tu découvres que tu ne l’es pas. Tu bascules de l’autre côté de « rien », où tu te rends compte que tout le monde t’attend. Avant ça, tu vis ensemble — journée, soleil, lune, étoiles, nourriture — tout t’aide mais tu es complètement bloqué, un système fermé. C’est très important de faire l’expérience de la négation totale de soi, qui te mène à l’autre côté de « rien ». Il y a beaucoup de façons d’en faire l’expérience. Tu bascules de l’autre côté de rien, et tu te retrouves au creux de la main de l’Absolu.

Je ne sais pas toi, mais j’ai l’impression que certaines choses se voient mieux quand on s’isole.

Alors oui, je crois les comprendre un tout petit peu, ces ermites, reclus, baroudeurs… et je compte bien continuer à plonger dans les écrits qu’ils nous ont laissés, car à chaque relecture, j’y découvre une nouvelle profondeur.

Dans les prochaines semaines, passe sur ma chaîne YouTube : je prépare une série de Shorts sur ceux qui m’inspirent le plus — Ryōkan, Issa, Bashō, “l’ermite d’Edo” (et la liste ne fait que s’allonger au fil du temps).

À bientôt !